Le circuit de la peur

La peur est définie comme « un sentiment éprouvé en présence ou à la pensée d’un danger réel ou supposé ou bien d’une menace ». Elle se décline en plusieurs niveaux ; inquiétude, crainte, appréhension, anxiété, trac, frayeur, frousse, effroi, épouvante, phobies.

Elle peut être tangible ou abstraite, déclenchée par des stimuli sensoriels ou des pensées. Les peurs ancestrales, telles que celles liées aux serpents ou aux catastrophes naturelles, sont héritées de nos ancêtres, tandis que d’autres sont acquises au cours de notre vie.

Les peurs acquises se divisent en plusieurs catégories. Certaines sont liées à la douleur physique, comme la peur du dentiste ou des interventions chirurgicales, tandis que d’autres sont liées à la douleur émotionnelle, comme l’abandon ou le rejet.

D’autres peurs ont une origine traumatique, survenant lorsque notre vie est menacée ou que nous sommes exposés à des violences. Lorsque ces sentiments surviennent, l’individu entre en mode survie, déclenchant une série de réactions chimiques dans le cerveau et engendrant des réactions corporelles.

Les chemins de la peur : focus sur le cerveau

Le circuit de la peur dans le cerveau a été découvert par Joseph Ledoux, psychologue, professeur de sciences à l’université de New-York et directeur du «Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety » que l’on peut traduire par « Le Centre de Neurosciences sur la Peur et l’Anxiété ».

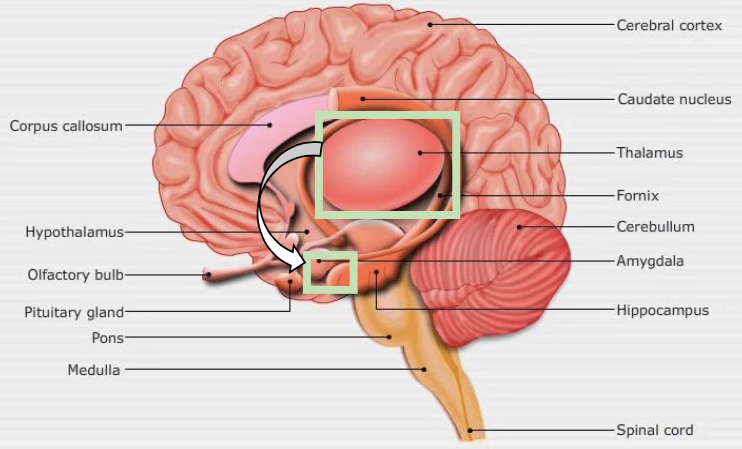

Il existe deux circuits de la peur, un court et un plus long.

Le circuit court passe directement du thalamus à l’amygdale par plusieurs étpes.

- Les informations sensorielles (visuelles, auditives, tactiles) sont d’abord reçues par le thalamus, une petite structure cérébrale située dans le cerveau.

- Le thalamus transmet rapidement ces informations à l’amygdale, une région clé du cerveau impliquée dans le traitement émotionnel, avant même que nous en ayons conscience.

- L’amygdale, activée par le thalamus, déclenche une réaction émotionnelle rapide et grossière, comme un sursaut de peur, en activant les circuits de défense du corps.

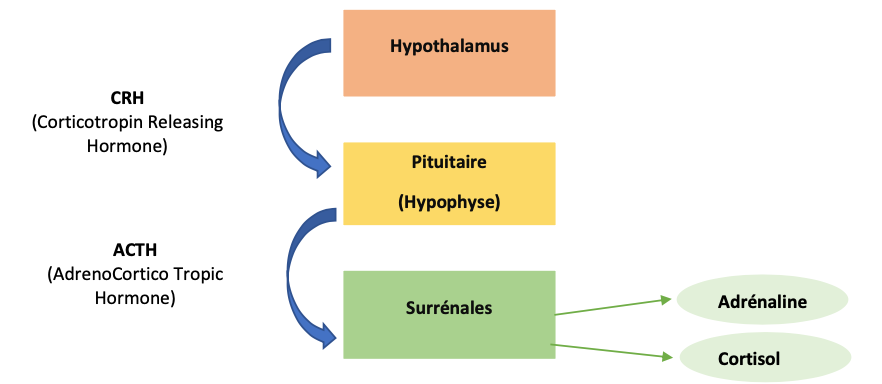

- Ces circuits de défense impliquent la libération de molécules chimiques liées au stress, telles que l’adrénaline et le cortisol, qui préparent le corps à réagir rapidement à la menace.

- Cette réaction de « lutte ou de fuite » permet au cerveau et au corps de se concentrer sur la survie immédiate en faisant face à la menace ou en fuyant.

Dans le circuit long de la peur, l’information voyage du thalamus vers le cortex, impliquant plusieurs régions corticales, notamment le cortex sensoriel primaire, le cortex associatif unimodal et le cortex associatif polymodal.

- Cortex sensoriel primaire : Cette région du cortex traite les informations sensorielles de base provenant de divers sens tels que la vue, l’ouïe, le toucher et l’odorat.

- Cortex associatif unimodal et polymodal : Après ce traitement initial, l’information est relayée à ces zones corticales qui intègrent et conceptualisent les perceptions sensorielles. Cela permet au cerveau de former une représentation détaillée de l’objet perçu à travers nos cinq sens.

Une fois traitée dans ces régions corticales, l’information, qu’elle soit positive ou négative, est transmise à l’amygdale, jouant un rôle crucial dans le traitement émotionnel. Cette représentation de l’objet peut également être comparée au contenu de la mémoire explicite, grâce à l’activation de l’hippocampe.

L’hippocampe, situé également dans le système limbique, est impliqué dans la mémoire explicite, en particulier la mémoire épisodique (souvenirs personnels) et la mémoire sémantique (faits et connaissances). Il envoie des signaux à l’amygdale, qui est liée à la mémoire implicite, comme la mémoire musculaire.

Enregistrant les contextes associés à des expériences aversives, l’hippocampe permet à un stimulus de devenir une source de peur conditionnée, ainsi que les éléments qui lui sont associés (lieu, situation, etc.). Cependant, il peut également contextualiser l’agent stressant et potentiellement modérer la réaction de l’organisme en se basant sur des expériences passées positives.

Quid des troubles anxieux ? Ils sont souvent liés à une activation excessive du circuit court de la peur, mais d’autres facteurs entrent également en jeu, selon les recherches du professeur Ledoux. Ces facteurs incluent des influences innées, acquises, génétiques et des interactions avec l’environnement. L’amygdale, qui joue un rôle central dans le circuit court de la peur, est comme une chambre à enregistrement dès le début du développement cérébral.

Les traumatismes peuvent marquer de manière durable cette région du cerveau, sans nécessairement laisser de traces dans l’hippocampe, qui n’assume pleinement ses fonctions que plus tard dans le développement. Cependant, il est possible que l’amygdale soit altérée au cours de la vie d’une personne, ce qui peut entraîner des difficultés à reconnaître la peur.

L’amygdale agit comme une sentinelle de défense du cerveau, prête à déclencher une réponse d’urgence lorsque le système d’alarme se déclenche. Cette réponse est vitale pour protéger les individus en cas de danger, mais lorsqu’elle se déclenche trop fréquemment, elle peut devenir limitante et contribuer aux troubles anxieux.

Ainsi, bien que l’amygdale soit cruciale pour la survie, une activation excessive peut conduire à des problèmes d’anxiété. Comprendre ces mécanismes peut aider à développer des approches thérapeutiques plus ciblées pour les troubles anxieux, en visant à réguler l’activité de l’amygdale et à modifier les réponses de peur inadaptées.

Sources

Cairn, Introduction à une approche biologique de la peur, Gina Devau [En ligne]. Mis à jour le 09/09/2016. https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2016-2-page-17.html

Cairn, Stress périnatal et développement émotionnel chez le rat : implications pour l’étude du développement humain, Brigitte Lordi, Daniel Mellier, Jean Gaston [En ligne]. https://www.cairn.info/revue-enfance-2001-3-page-293.html